過去の企画展

2025.12.13~2026.2.1

信仰の道から観光の道へ―須山口登山道・御殿場口登山道調査速報展-

静岡県富士山世界遺産センターでは、富士山の今は使われていないかつての登山道や巡礼路について関係市町と共同で調査を行っています。

本企画展では、裾野市生涯学習課及び御殿場市社会教育課と令和3年度から同6年度まで実施した、須山口登山道・御殿場口登山道の共同調査の成果について、皆様に御紹介します。

<チラシはこちら>

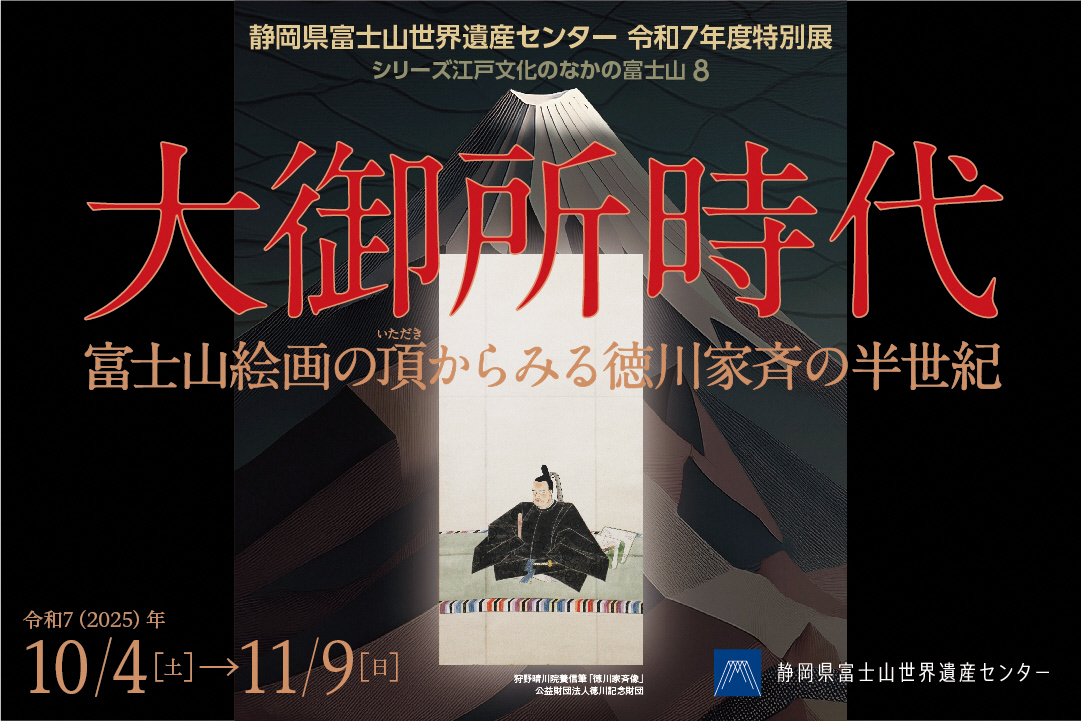

2025.10.4~2025.11.9

大御所時代 富士山絵画の頂からみる徳川家斉の半世紀

本展では、将軍政治そして江戸文化のピークを築いた11代将軍徳川家斉の治世について、葛飾北斎や谷文晁、酒井抱一そして狩野家の御絵師たちなど、富士山を描いた同時代に生きた画家たちによる富士山絵画を通して回顧します。

<チラシはこちら>

2025.7.12~2025.9.15

“日本三霊山”火山の崩れ —富士山・立山・白山の災害と砂防—

日本三霊山は古くから信仰の対象として人々の傍にあった山々です。いずれの山も活火山であり、噴火だけでなく山体が崩れやすいため、甚大な土砂災害を繰り返し発生させてきました。人々が三霊山と共生するために発達させてきた砂防技術の特徴や歴史を紹介します。

<チラシはこちら>

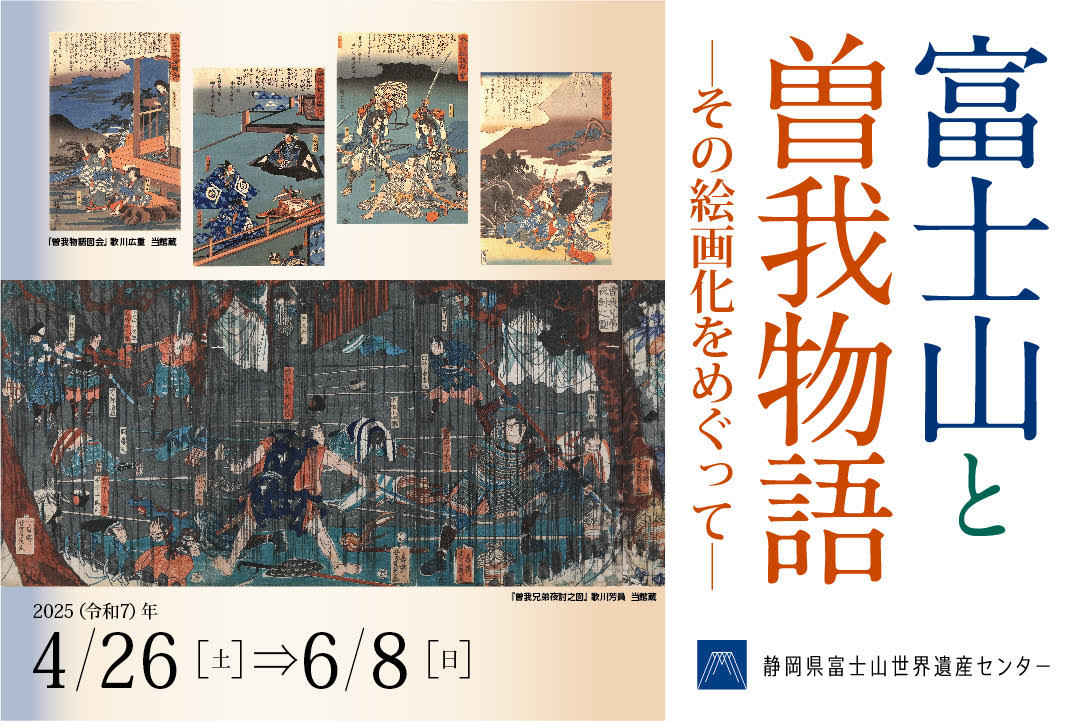

2025.4.26~2025.6.8

富士山と曽我物語 —その絵画化をめぐって—

富士山にゆかりのある古典文学の一つに『曽我物語』があります。主人公である曽我兄弟の敵討ちを主たるテーマとする『曽我物語』は、浮世絵や歌舞伎などを通して、特に江戸時代に流行しました。物語のクライマックスを飾る巻狩や夜討、その舞台となる富士山は絵の中でも重要なモチーフでした。

本企画展では、錦絵や屏風絵などの絵画作品とともに『曽我物語』の世界にふれ、物語の構成や絵画化の展開、富士山周辺の土地との関係などについて考えます。

<チラシはこちら>